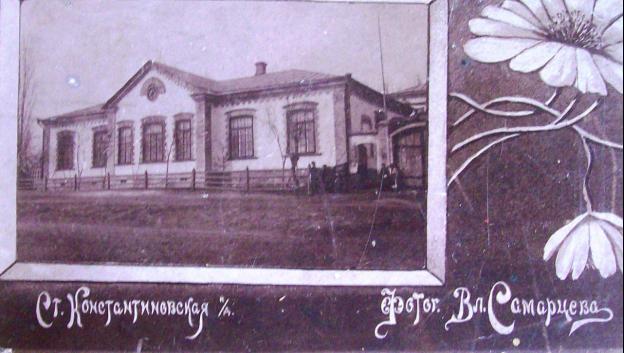

12 января 1896 г. закончилось переустройство здания бывшего Александровского женского училища 3-го разряда, сделана пристройка к нему для приготовительного класса. Училище стало называться Константиновским женским 4-классным училищем (Ф.301, оп.8, д.1550, л.192).

28 Марта 1901г. было объявление о проведении торгов на переустройство здания Александровского женского училища 3-го разряда под 4-х классное женское училище и строительство каменного здания для приготовительного класса (Ф.301, оп.25, д. 248, л.21).

В 1901г. закончился ремонт здания 4-х классного женского училища. К нему сделана каменная пристройка для приготовительного класса на 35 мест. К пристройке подведены освещение и отопление (Ф.301, оп.25, д.248, л.1-4.).

Областное правление приняло решение в 1901г. сохранить в станице и не закрывать женское училище 3-го разряда, работу продолжить в том же здании (Ф.301, оп.8, д.1699, л.263-266.)

Вскоре построили новое здание и училище перешло в здание нынешней Грязелечебницы. В освободившихся помещениях разместили Константиновское женское 3-го разряда училище. Сейчас в каменной пристройке для приготовительного класса размещается частный лечебный кабинет на углу улиц Баумана и Калинина.

На 1915 г. в ст. Константиновской имелись реальное училище им. Атамана Платова, женская гимназия им. К.Н. Панченко, городское женское 4-х классное училище, два приходских училища и две церковно-приходские школы.

Два училища находились в частных зданиях. В Константиновском женском 3-го разряда училище работала сначала учителем, а затем заведующей Полякова Пелагея Николаевна.

В Памятных книжках ОВД за 1915год читаем, что Почетным блюстителем Константиновского женского 3-го разряда училища был Л.Т. Чумаков; законоучителем священник К. Евфимьев, учителя: П.Н. Полякова, А. Авилова, А. Александрова.

О судьбе Анны Петровны Александровой я рассказал в «Крестьянка, барышня и офицер».

Недавно получил письмо от Веры Юрьевны, она разыскивает свои родовые корни и написала, что «Сестра моего прадеда Полякова Пелагея Николаевна была учительницей с 1907 по 1910 г в училище 3-го разряда в ст. Константиновской. Потом заведующей этого же училища. У меня сведения по 1916 г. но думаю, что может и вплоть до 1918 г. она там работала, так как ее племянница с 1916-1918 г. училась в Константиновской женской гимназии им. Панченко. Сама Пелагея Николаевна из ст. Старочеркасской. Перед тем как попасть в ст. Константиновскую. она работала 6 лет в таком же училище в ст. Семикаракорской. Я думаю константиновцам будет интересно узнать эти подробности».

Основным типом начальных учебных заведений в городах России являлись городские училища, основную массу которых составляли трехклассные училища с шестилетним курсом обучения. В их программу входили обучение чтению и письму, изучение закона божьего, русского языка, арифметики, практической геометрии, а также черчение, рисование, отечественная история, география, естествоведение и церковнославянское чтение. В соответствии с правительственным решением с 1 июля 1912г. городские училища преобразовывались в высшие начальные училища с четырехгодичным курсом обучения, в учебный план которых включались алгебра, геометрия, физика, рисование, пение, черчение и гимнастика.

К концу 1914 г. в России насчитывалось 123745 начальных учебных заведений, принадлежавших различным ведомствам — 80801 ведомства МНП, 40530

ведомства православного исповедания и 2414 других ведомств. Охват школой детей в возрасте от 8 до 11 лет составлял по империи 30,1% (в городах — 46,6%, в сельской местности — 28,3%).

Статья из газеты о Поляковой Пелагее Николаевне «Приазовский край» № 150 1916 г (от 9 июня)

«Станичные порядки»

(Письмо из ст. Константиновской)

В каком печальном положении, при отсутствии земства, находятся у нас станичные и хуторские школы, давно известно. Повсюду столкновения учителей и учительниц с «местным» начальством и полная зависимость от этого «начальства».

Вот, например, такой крупный факт широкого общественного значения. В ст. Константиновской до сих пор нет собственного здания для женского начального училища. Почти каждый год училище перекочевывало из одной квартиры в другую. Осенью 1915 г квартира для училища была нанята станичным атаманом Воскобойниковым у домовладельца Харламова в срок до 1 июня 1916 г. Узнав о таком договоре, заведующая училищем П.Н. Полякова идет к атаману за разъяснениями.

Происходит такой диалог:

— Где же будет помещаться училище летом? — спрашивает учительница.

— Да сложим вещи в сарай, вот и все — заявляет атаман

— Как в сарай? Вы смеетесь. Да ведь у нас книги, учебные пособия 20 лет собирались и все это мыши и крысы попортят, да и парты поломаются. Да куда же, наконец, я денусь? Тоже в сарай?!

— А вы уедете на лето; все равно уезжаете.

— А мои вещи?

— Не пропадут, в сарае полежат.

— Я буду протестовать. Почему заранее не подыскали другое помещение?

Приближается весна, заведующая посылает атаману письмо с просьбой позаботиться о найме помещения для школы. Через некоторое время посылается второе письмо. Ответа нет. Озабоченная учительница идет к станичному атаману. Его нет дома, уехал. Учительница идет сама осматривать квартиры, чтобы нанять подходящую. Встречаются знакомые и сообщают.

— А ведь нас выселяют!

Учительница возвращается в школу. Сестра ее сидит, напуганная, запершись на замок. Оказывается, пришел домовладелец Харламов с служащим станичного правления и хочет выносить училищные вещи. но сестра заперлась на замок. На другое утро рано стучат в двери. Является уже доверенный от станичного общества с военнопленными австрийцами.

— Сейчас будем выносить вещи в сарай, — заявляет доверенный.

— А я куда? — спрашивает учительница.

— И вы в сарай тоже, если не хотите уезжать.

— Я не позволю выносить вещи; сначала примите по спискам все на хранение.

И учительница запирается на замок. Только вмешательство окружного атамана заставило приостановить выселение школы и озаботиться немедленным наймом нового помещения.

К. Валерин.

P.S. Кстати этот Валерин был корреспондентом «Приазовского края» по ст. Константиновской. У него много заметок про станицу. Скорее всего это псевдоним. Но у Виктора Витальевича Борзенко в статье «Псевдонимы донских журналистов и общественных деятелей в конце 19 века и начале 20 века» нет такого псевдонима.

Качура Е., член Союза краеведов России.

г. Константиновск.